【コラム】 不動研だより 不動産研究 第67巻第3号より

不動産に関する研究推進のための外部研究者との連携の取組み

研究部 次長 岩指 良和

当研究所は、不動産金融を扱う特殊銀行であった日本勧業銀行が普通銀行に転換する際に銀行業務上扱う必要のなくなった不動産の鑑定評価に関わる各種の業務を継承するため、昭和34年(1959年)に「不動産に関する理論的及び実証的研究の進歩発展を促進し、その普及実践化及び実務の改善合理化を図ることを目的」に不動産の総合調査研究機関として誕生した。

1.「研究活動」の位置づけと公益目的事業

当研究所の定款で掲げられている事業の第1は「不動産等に関する基礎的調査及び実践的研究」であり、「研究活動」は重要な事業として位置づけられている。そして、研究活動を主として所掌する部署は「研究部」である。

研究部で行っている研究活動は財団法人から一般財団法人に移行する際に保有していた財産(公益目的財産)を原資とする公益目的事業の一環で行っている。

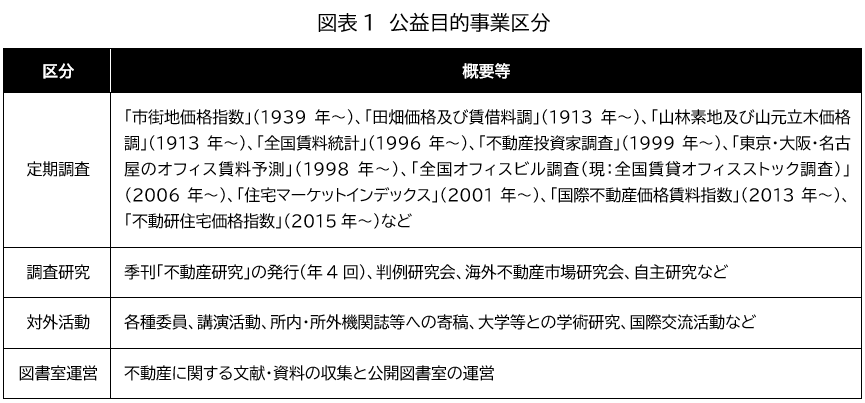

その活動としては、主に「定期調査」、「調査研究」、「対外活動」、「図書室運営」に区分される(図表1参照)。

(1)定期調査

「定期調査」は、前身の日本勧業銀行から継続している「市街地価格指数」、「田畑価格及び賃借料調」、「山林素地及び山元立木価格調」に加えて、時代とともに変わっていく社会課題の解決に役立つ情報を提供するために、「不動産投資家調査」、「国際不動産価格賃料指数」など様々な調査を追加して定期的に公表している。

(2)調査研究

「調査研究」は「定期調査」以外の各種研究であり、不動産が幅広い学術分野や様々なビジネスと関わっていることから、その内容は多岐にわたっている。なお、国内外の研究機関、大学等との共同研究は後述の「対外活動」に区分しており、「調査研究」は基本的に当研究所職員による活動である。

(3)対外活動

「対外活動」は、前述のとおり国内外の他の研究機関等との共同研究や交流、学会活動等の外部に対する活動である。

(4)図書室運営

「図書室運営」は、不動産に関する文献・資料を収集し、誰もが閲覧利用できる公開図書室として運営する活動である。現在は蔵書のほとんどを外部倉庫に保管しているものの、当研究所のホームページにある図書検索システムで、蔵書の有無を調べることができるほか、事前に閲覧予約することで、当研究所研究部において該当の図書等を閲覧することができる。

2. 外部研究者との共同研究の取組み

当研究所では、「調査研究」及び「対外活動」の一環として外部研究者との連携・交流を推進しており、昨年から「企画公募による委託研究」と「外部研究者による月例講義」の取組みを開始したところである。

(1)企画公募による委託研究

企画公募による委託研究は、昨年にスタートした取組みであるが、委託先の研究者との研究交流で一定の成果を上げることができたことから、今年も継続して実施中である。この取組みでは、当研究所が研究内容を特定して研究を委託する方式ではなく、応募する研究者が自ら研究内容を立案して応募する点に特徴がある。選定過程及び研究途中で、双方による議論等を通じて研究内容をブラッシュアップしていく点は一般的な公募委託研究とは異なる。

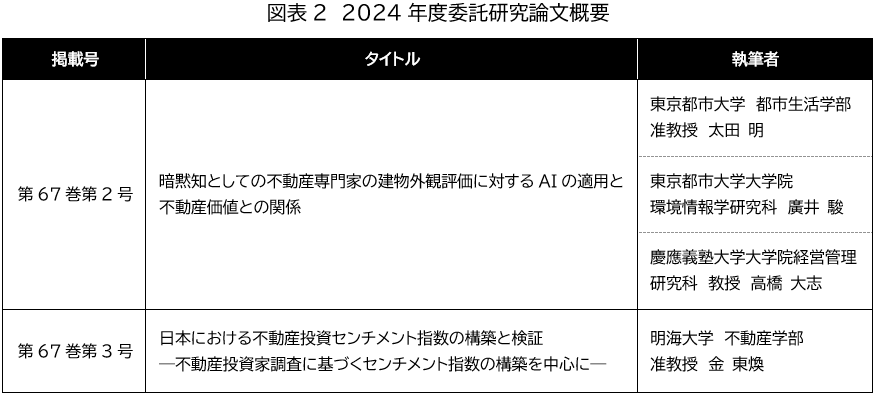

2024年度の委託研究での研究成果については、その概要を本誌の前号(第67巻第2号)と今号(第67巻第3号)の[論考]に掲載している(図表2参照)。

委託研究の2025年度の公募においても、様々なデータを利用して不動産を分析するデータサイエンス分野、自然災害に伴うリスク分析の分野、空家・空地等の社会課題に関連する分野など多数の応募があった。それらは非常に興味深いものばかりであり、2025年度の研究成果についても前年度と同様、当研究所の機関誌である本誌に掲載する予定である。

(2)外部研究者による月例講義の開催

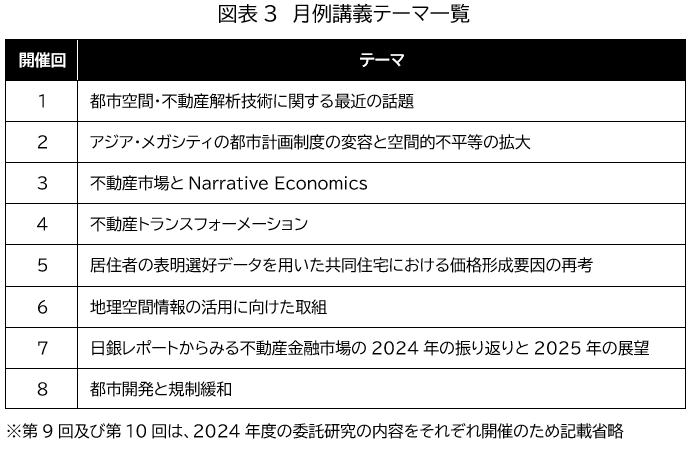

当研究所では、昨年より毎月、外部の研究者を招いて不動産に関する研究の成果を講義いただく取組みを始めている。全国及び海外で勤務する当研究所の職員はオンラインで講義を受講することができる。

この月例講義を開催する目的は大きく2つある。1つ目は「不動産に関する幅広い分野の深い知見に触れることで、研究部をはじめとする当研究所の職員の知識の習得を支援し、不動産に関する専門家・実務家として自己研鑽意識を高めてもらうこと」である。2つ目は「不動産関連の幅広い分野の外部の知見や研究成果を当研究所の調査研究活動の参考とすること」である。

執筆時点でこれまで10回開催しており、図表3に示すとおり、多様なテーマについて外部研究者の方々に講義いただいている。

3. 今後の展望

当研究所の財産は、不動産に関する専門性(過去から蓄積してきたナレッジ)とそれを支える人材(豊富な知識と経験を有する専門家の集団)であり、それらは外部の産学官の関係者とのリレーションを通じて活かされるものである。当研究所では、それらの財産を維持し、さらに発展させるために様々な取組みを行っているところであるが、本稿で紹介した外部研究者との共同研究や月例講義の取組みは、不動産に関して当研究所の職員だけでは気がつきにくい新たな視点、知識や知見に触れることのできる貴重な機会となっている。

また、当研究所職員との意見・情報の交換が、ご協力いただいた外部研究者の方々に対しても何らかの有益な示唆を与え、研究活動の一助となる相互に有益な取組みとなることを目指し、今後もこうした取組みを推進していきたい。