【土地と人間】防災の日

みなさんこんにちは。日本不動産研究所の幸田仁です。

毎年9月1日は「防災の日」ということで、各地で防災訓練等に関する報道が行われています。今回は「防災の日」について振り返り、私達が心がけるべき防災意識について考えてみたいと思います。

9月1日が「防災の日」となった背景

記憶に残る関東大震災

大正12年(1923年)9月1日、相模湾北西部を震源とする関東大震災が発生しました。この地震によって10万人以上の死者・行方不明者が犠牲となりました。お昼時に発生したことで、炊事中の家庭が多かったこともあり、激しい揺れによる建物等の倒壊に加えて、大規模な火災が広範囲にわたって発生しました。特に多くの死傷者を出したのは墨田区の両国駅北方に位置した「陸軍被服廠跡地(りくぐんひふくしょうあとち)」です。周辺で焼け出された人々は、ここが広い空き地となっていたため家財道具などを運びながら集まっていました。しかし、四方からの火災旋風によってあっという間に広場が火の海となり、避難した4万人近い人々の命が奪われました。この地は現在「横網町公園」となっています。その後、9月1日は「震災記念日」という名称で語り継がれることとなります。

伊勢湾台風による大被害

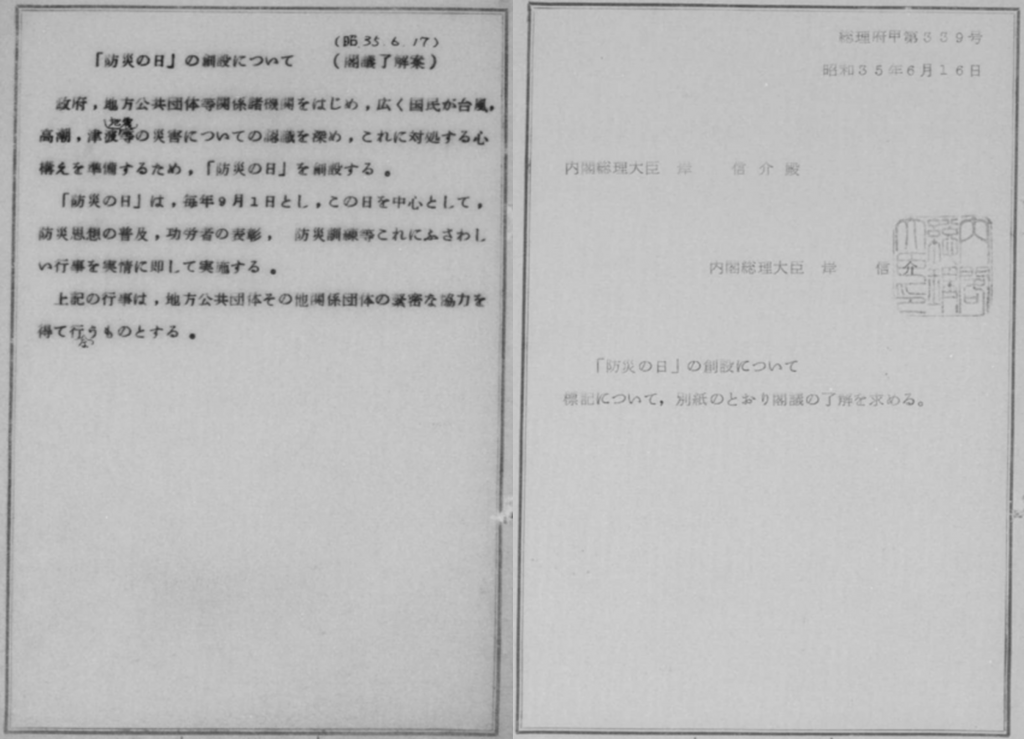

「防災の日」は昭和35年(1960年)の閣議決定により創設されました。この日は上記のとおり関東大震災が発生した日です。そこで、当時の閣議決定の書面を確認してみました。すると、文書には「地震」は手書きで書き加えられているほか、「台風、高潮、津波等」とあり、水害に対する防災が想定されていたのです。

実は「防災の日」を創設する直接のきっかけとなったのは関東大震災ではなく、その前年、昭和34年(1959年)9月に発生した伊勢湾台風による甚大な被害だったようです。同志社大学社会学部メディア学科の水出幸輝助教は、「興味深いのは、「防災の日」が関東大震災の記念日である9月1日に定められているものの、あくまで伊勢湾台風による国民防災意識の向上が契機ということである。」と論じています(「「防災の日」をめぐる災害の記憶®」より)。伊勢湾台風は約5,000人が亡くなる甚大な被害をもたらした大水害でした。そのため、国民に対しては特に水害等に関する防災意識の向上を目指したと考えられます。

防災意識で心がけること

21世紀に入っても、自然災害の被害は続いています。東日本大震災や熊本地震、能登半島地震といった大地震のほか、大型台風の襲来による河川の氾濫、洪水、線状降水帯の発生による局地的な豪雨、あるいは夏場の猛暑など異常気象が増加しています。

内閣府でも防災情報に関するホームページを開設し、日頃から実施すべき備えを広く周知する活動を行っているほか、地方公共団体が主体となって地域防災計画・個別避難計画の作成を進めています。

防災意識と社会的ジレンマ

食糧や飲料水の備蓄など災害への備えや災害が発生した際に懸念されるのは「社会的ジレンマ」(「社会的ジレンマ」山岸俊男著)ではないかと感じます。たとえば、令和6年8月、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表されました。この情報を受け、一定の人は米を備蓄しようとする行動(自己防衛的行動)をとった結果、スーパーから米がなくなり価格も急上昇しました。一方で米はなくならないと考えていた人達も、結果的に米を求めて奔走し、高騰した米を買わざるを得なくなるという状態になりました。

米の価格は高いままですが、無くなる事態にはなっていません。このように一部の人達の予想によって多くの人達が巻き込まれてしまう、いわゆるパニック行動になるのも社会ジレンマであると山岸氏は説明します。

現代社会では、自分の力で問題を解決しようとする意識が高く、地域との関わりが希薄化する状況になりやすくなっています。いつ、どこで大災害が発生するかはわかりませんが、防災意識で大切なことは自分自身が生き延びるための対策とともに、社会的ジレンマに陥らないような意識を持つこと、噂を鵜呑みにして自己防衛的行動に走るのではなく、他者と協力することで結果的に全体の利益になる行動について考えることも必要ではないでしょうか。

そのためには日頃からの地域交流を大切にし、「防災の日」や「防災週間」の機会を利用して、自ら防災意識を高めるとともに、防災訓練等を通じて地域住民との交流を深めるきっかけを作ることも重要なことかもしれません。

(幸田 仁)