Vol4. 民間主役の自律的で質の高いまちづくりによる地域再生の推進

株式会社日本都市総合研究所 顧問 鳥栖 那智夫 氏

2.12 UPDATE

2. 60haの造船工場跡地が10年程の短期間で質の高いまちとして再生された

1) 円滑な意思決定による政策の具体化

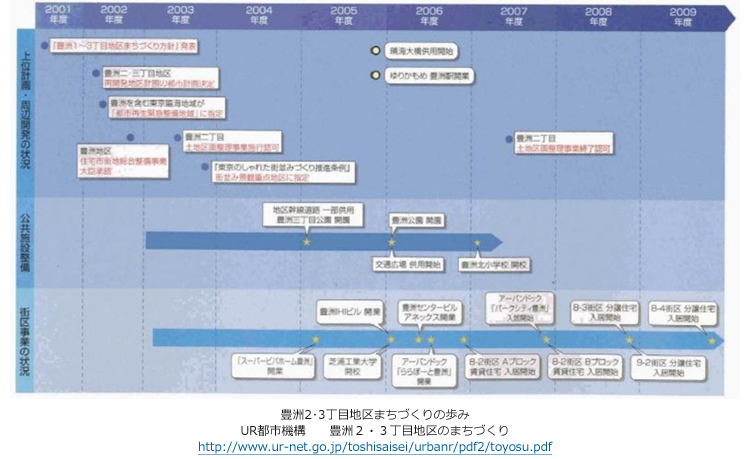

① 東京都はまちづくり基本方針策定などで地権者や都市開発関係事業者と協議を重ね、十分に意思の疎通が図られたことと、大半の土地を保有するIHIを始め、まちづくり協議会員が事業の促進を目指していたこともあり、様々な段階での意思決定が迅速に行われた。

② まちづくり基本方針を受け、都市基盤整備を前提として、都心域に相応しい都市計画(商業地域へ変更、容積率変更)や臨港地区指定解除が決まり、水準の高い市街地の整備などを条件として再開発地区計画による容積率割増が決まるなどして、開発に弾みがついた。

2)事業面の工夫

① 都市基盤整備手法、主体の選定

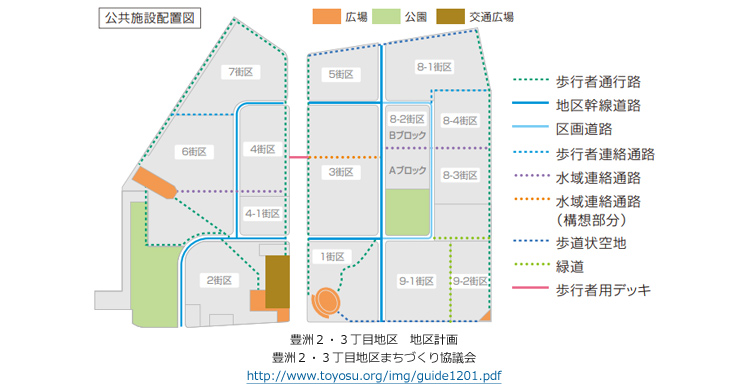

ⅰ.土地利用に先立つ都市基盤整備については受益者負担を前提とし、整備の性格の異なる2地区に相応しい整備事業手法を適用した。

・2丁目地区は土地区画整理事業(同意者施行)―公共施設の整備、土地の交換・分合など

・3丁目地区は市街地総合整備事業―産業ビジネス、良好な住宅地に相応しい公共施設整備

(事業者の土地先買と公共施設整備等への充当など)

この受益者負担方式により、事業費調達の自由度を高め、事業の短期化を図った。

ⅱ.2つの地区の事業について経験が多く、組織改革により2つの事業を統合的に行えるようになっていたUR都市機構が事業主体に決まり、UR機構への直接国庫補助の制度も適用されて事業円滑化を後押しした。

ⅲ.この段階まで必要な行政との協議、調整などに関して、UR都市機構の都市整備上のコーディネーター機能が事業の円滑化を助けた。

② 防潮堤整備手法の工夫

2、3丁目地区境の既存の民有防潮堤の海岸への移設整備が臨港地区解除の条件となったが、通常の方法では長期にわたることが懸念された。それに対して土地区画整理事業(法2条1項施設)として整備することにし、極めて短期間に完了した。(沿岸に地区内の既存都有地を換地してそこに護岸を整備して都に移管。都市再生区画整理事業助成を導入して事業費の地権者負担を軽減)

③ その他

一部の汚染土壌はIHIが工場解体時に先行処理し、公園内は区画整理事業で処理し、短期間で終了した。

3)開発に弾みをつけた水辺の先行建設

基盤整備の状況をにらみつつ、芝浦工業大学やIHI本社ビルが先陣を切って建築され始めたが、次いで行われた水辺の高層住宅と複合商業施設(アーバンドックららぽーと豊洲)は外部に対する視覚的効果と共に話題を呼ぶ集客力によって豊洲開発を広く印象づけ、その後の開発に弾みをつける一因になったと思われる。

10年程で概成

その後、各地権者の建築も進み、一部に建築中や暫定路用を含みつつ、2003年の区画整理事業認可から10年間でまちづくりは概成している。

目次

- 東京臨海部再編政策が本地域再生の引き金となった

- 60haの造船工場跡地が10年程の短期間で

質の高いまちとして再生された - 地域自身が決めた豊洲らしい将来ビジョンを

自分たちの責任で実現した - 進みつつある地域再生の姿