ハーモニアス・ディベロップメント 渋沢敬三(2)

皆さんこんにちは、日本不動産研究所の幸田 仁(こうだ じん)です。

「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産になる見通しとの報道がありました。この遺跡群の「すごさ」は、非常に興味深いものでした。北海道・北東北の縄文遺跡群サイトによれば、通常、狩猟・採集による食生活が中心の縄文人は拠点を移動しながら生活を続けたとされますが、この遺跡群ではおよそ1万年以上にわたり定住し続けたことが発掘調査により判明したのです。

北海道・北東北の縄文人が定住できた主な理由について、自然の資源を継続的に管理し利用したこと、祭祀・儀礼を通じて緻密な精神的社会を築きあげたこと等と専門家は説明します。現在のSDGsをまさに1万年以上にわたって実現していたとも言えましょう。

さて、今回は過去の人々の生活(民俗学)の研究に取り組んだ日本不動産研究所初代会長渋沢敬三を通じて、不動産鑑定評価の本質について考えてみたいと思います。

渋沢敬三とアチック・ミューゼアム

渋沢栄一の孫である渋沢敬三は、東大卒業後、祖父である栄一の意思を次いで横浜正金銀行から第一銀行の取締役、日銀総裁や大蔵大臣をつとめたことは有名ですが、もう一つの偉業は民俗学(民族学)研究の土台を作ったことでした。敬三は中学校以来の親友や東大の仲間を中心に渋沢邸の自動車車庫の屋根裏に郷土玩具などを収集し始め、後にこれらのコレクションと仲間達の集う場所を「アチック・ミューゼアム」と呼ぶようになり、敬三自身も精力的に研究に取り組み、後に「渋沢敬三著作集」(出版:平凡社)として発刊されました。

共同研究という試み

敬三は、踵部分がない短い草履「足半(あしなか)」を研究対象として、異なる専門分野のメンバーによる「共同研究」を試みました。その方法について「渋沢敬三とアチック・ミューゼアム」(加藤幸治著、勉誠出版)を参考に紹介します。

1つ目は、「民俗学博物館的アプローチ」。とにかく足半をできるだけ収集し、これらの足半を一点一点丹念に観察し、整理しながら分類する方法です。

2つ目は、「分類学的アプローチ」。足半の構造、製造方法の観察、重量・寸法などを計測し、時にはレントゲンを用いて分類する方法です。

3つ目は、「風俗史的アプローチ」。絵巻物や絵画資料、文献を用いた当時の時代の生活実態などから、足半の系譜をたどる方法です。

4つ目は、「民俗学的アプローチ」。フィールドワークを中心に、生活との関わりに関する方言の分布、部位の名称、日常的な使用法等を聞き取り調査等により調査しました。

敬三がこの研究を通じて大切にしたのは「複数の方法を一つのテーマに結集させる総合化」でした。

ハーモニアス・ディベロップメント

敬三は旅と学問を通じて、それぞれのメンバーが研究に没頭できるコミュニティを形成するため、以下の考え方を重視しました。

・複数のメンバーと旅をすることで新たな発見が芽生えること

・フィールドワークを中心とし、研究対象を徹底的に観察、調査すること

・年齢の上下にかかわらず、メンバーの役割に応じて共同研究に取り組める環境を作ること、などです。

敬三はこれを「ティームワークのハーモニアス・ディベロップメント」として以下のように説明しました。

「人格的に平等にして、しかも職業に専攻に性格に相異なった人々の力の総和が数学的以上の価値を示す喜びを皆で共に味わいたい。ティームワークのハーモニアス・ディベロープメントだ。」

初代理事長櫛田光男と渋沢敬三

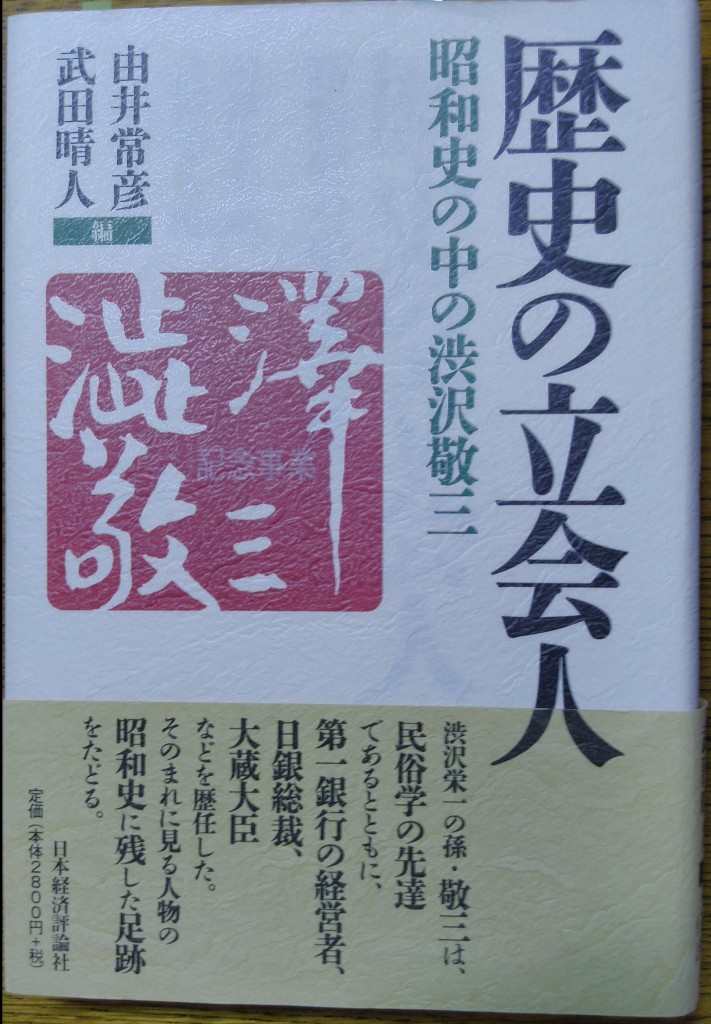

戦前から戦中戦後と、日銀総裁や大蔵大臣として任務を果たした敬三でしたが、その功績は大きくも、大々的に名前が出ることはありませんでした。敬三は表舞台に出るよりも、その時々のメンバーと共に大局的視点からあるべき方向へと導く、今で言う「ファシリテーター」としての役割を果たしたといえるでしょう。その人物像を「歴史の立会人 昭和史の中の渋沢敬三」(由井常彦・武田晴人編、日本経済評論社出版)では詳しく述べられています。

初代理事長櫛田光男を支えた渋沢敬三

敬三は、日本不動産研究所初代会長に就任した後も、あまり表にはでませんでしたが、初代理事長櫛田光男をはじめ、不動産の鑑定評価に関する法律、不動産鑑定評価基準の制定に携わったメンバーに大きな影響を与えました。

また、日本不動産研究所では創立以来、複数の不動産鑑定士が様々な意見や見解を交えながら鑑定評価の結論に到達するという方法を続けています。まさに、敬三が唱えた「ハーモアニアス・ディベロップメント」ではないでしょうか。

敬三は日本不動産研究所の初代会長としても「歴史の立会人」として設立メンバーを支え、進むべき道を示し、現在の不動産鑑定評価の真髄を導いた大きな存在だったと改めて感じます。(幸田 仁)